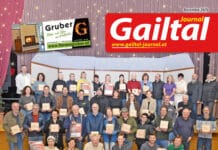

Großes Interesse

Zahlreiche Forstwirte, Waldbesitzer und Wald-Interessierte aus dem Bezirk Hermagor verfolgten die Entstehung und den Werdegang der Österreichischen Bundesforste, die 1925 als eigenständiger Wirtschaftskörper gegründet wurden und heute als Aktiengesellschaft ca 510.000 Hektar Waldfläche bewirtschaften.

Leitbild

Als größter Naturraumbetreuer des Staates tragen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) eine große Verantwortung für unsere heimische Natur und die vielfältigen Lebensräume. Die Wälder spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die letzten hundert Jahre waren von Wandel und Wachstum geprägt – nicht nur für den Wald, sondern auch für die ÖBf als Unternehmen. Gegründet vor 100 Jahren, also in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, war die damalige Zielsetzung, die Holzversorgung für den Wiederaufbau sicherzustellen und den Zustand der stark beanspruchten Wälder nachhaltig zu verbessern.

In den folgenden Jahrzehnten erlebte das Unternehmen zahlreiche Herausforderungen und Umbrüche von den Folgen des Zweiten Weltkriegs über die Mechanisierung der Forstarbeit bis hin zu den Umweltkrisen seit den 1980er Jahren.

Heute betreuen die Bundesforste rund 10 Prozent der Staatsfläche Österreichs – naturnah und im Sinne kommender Generationen. Dabei gilt es, ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen in Einklang zu bringen.

Entstehung

Die Ursprünge der heutigen Bundesforste-Flächen finden sich im k&k Montan- und k&k Forst-Ärar, Kaiserliche Jagdgebiete, Salzkammergut usw. Schritt für Schritt mit der zunehmenden Sekularisierung gelangten – beispielsweise allein im Forstbetrieb Kärnten-Lungau – auch Stift Millstatt, Stift Ossiach oder das Kloster Arnoldstein in Bundesforste-Besitz.

Getreu dem Motto des Jubiläums-Jahres „In der Zukunft verwurzelt“, richten die Bundesforste ihren Blick konsequent nach vorne: Mit dem Generationenprojekt „Wald der Zukunft“ arbeiten die Bundesforste aktiv daran, die heimischen Wälder klimafit, artenreich und widerstandsfähig zu gestalten – für die Menschen von morgen und für die nächsten 100 Jahre.

Technischer Fortschritt

Nach dem zweiten Weltkrieg bzw. ab Ende der 1950er-Jahre wurde die Effizienz der Waldarbeiten durch den einsetzenden technologischen Fortschritt deutlich gesteigert.

Durch Schubraupen, leistungsstarke LKW, Sprengung von Felsblöcken etc wurde auch zunehmen der Bau von Forststraßen vorangetrieben.

Parallel dazu kam in diesen Jahren immer bessere Motorsägen und diverse Gerätschaften auf den Markt, die die Arbeit im Wald sicherer machten und gleichzeitig die Leistung steigerten.

Seitens des Gesetzgebers wurde im Jahre 1976 das freie Betretungsrecht des Waldes für jede/n gesetzlich verankert.

Waldsterben

In den 1980er-Jahren setzten erstmals Saurer Regen und Schadstoffe in der Luft den Wäldern massiv zu. Daher gewann der Umweltschutzgedanke zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Bereits 1986 entstehen in Österreich 20 Natur-Reservate, in denen die Bundesforste ihre Waldbestände außer Nutzung stellen.

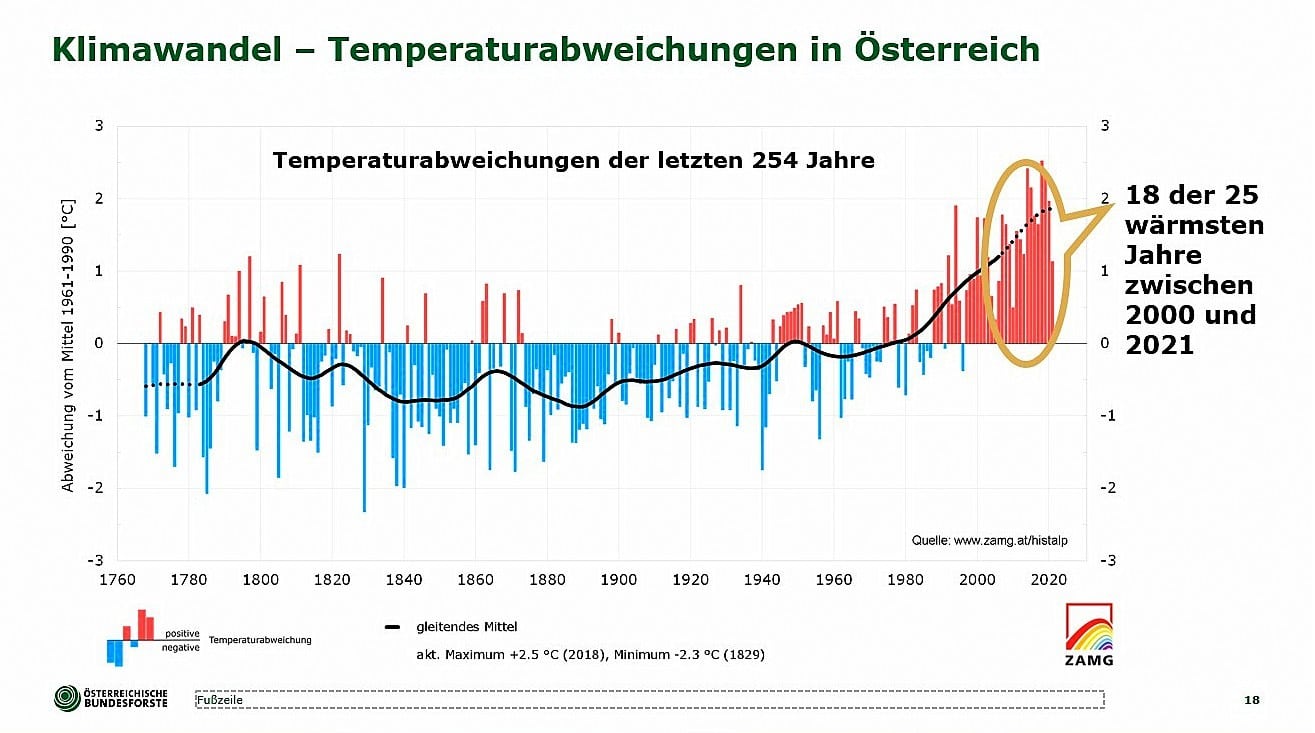

Aber auch der Kampf gegen große Wald-Schäden durch den einsetzenden Klimawandel nimmt immer breitere Formen an. Sturm-Tiefs mit den klingenden Namen wie Uschi, Kyrill, Paula oder Emma haben seit Beginn der 2000er-Jahre dramatische Schadholz-Mengen verursacht.

Im Gai-, Gitsch- und Lesachtal erinnert man sich seit etwa 2010 noch mit Schrecken an Schneebrüche, Windwürfe und Käferholz im Kesselwald, Eggforst, Kreuzberg, Memmeralpl, Weissensee, Kronhofgraben usw.

Wald der Zukunft

Die Zukunft fordert einen artenreichen und nachhaltig bewirtschafteten Mischwald.

Dieser sorgt für Artenvielfalt, liefert den wertvollen Rohstoff Holz, speichert CO2, schützt Siedlungen vor Naturgefahren, bietet Raum für Erholung, sichert Arbeitsplätze und ist langfristig deutlich widerstandsfähiger.

Ehrengäste

BH Mag. Dr. Heinz Pansi konnte zu diesem interessanten Vortrag auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Darunter Bgm. DI Leopold Astner, Stadtrat Mag. Karl Tillian, Bezirksforstinspektor DI Wilfried Strasser, Förster Ing. Jürgen Bock und Ing. Karl Memmer, Alpenvereins-Urgestein Dr. Hermann Verderber, Alfredo Sandrini vom Kanaltaler Kulturverein u.v.a.