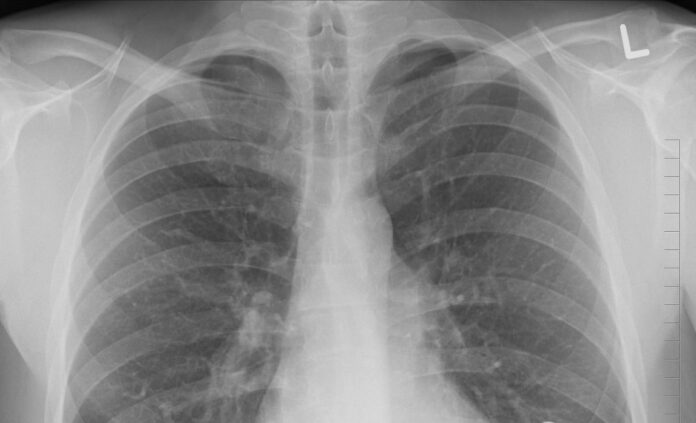

Lungenkrebs in Österreich

Jährlich erkranken in Österreich rund 4.800 Menschen neu an Lungenkrebs. Etwa 4.000 sterben daran. Damit ist Lungenkrebs für rund ein Viertel aller Krebs-Todesfälle verantwortlich. Die Erkrankung wird häufig erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt, was die Behandlung erschwert und die Prognose verschlechtert.

Frühe Erkennung fehlt: Lungenkrebs oft erst im Spätstadium diagnostiziert

„Viele Symptome sind unspezifisch, frühe Stadien verlaufen oft still. Gleichzeitig gibt es keine breite Struktur für Lungenkrebsfrüherkennung, wie es etwa für Brustkrebs längst Standard ist“, erklärt OA Dr. Maximilian Hochmair, Leiter der pneumo- onkologischen Ambulanz und Tagesklinik der Klinik Floridsdorf. Das führt dazu, dass Betroffene oft erst in einem späten Stadium behandelt werden – zwar mit modernsten Methoden, die dann jedoch meist nicht auf Heilung, sondern auf Kontrolle des Tumors und Erhalt der Lebensqualität ausgerichtet sind.

Risikofaktoren kennen und benennen

Rauchen bleibt der mit Abstand bedeutendste Risikofaktor für Lungenkrebs. Auch wenn die Zahl der Rauchenden in Österreich zeitweise rückläufig war, ist sie zuletzt wieder gestiegen – ebenso wie der Konsum alternativer Nikotinprodukte wie E-Zigaretten, Verdampfer oder erhitztem Tabak. Diese werden häufig als „weniger schädlich“ wahrgenommen, tragen aber ebenfalls zur Gesamtbelastung durch Nikotinkonsum und andere inhalative Schadstoffe bei. Darüber hinaus gibt es weitere relevante Risikofaktoren: Dazu zählen etwa zunehmend die Belastung durch Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide, berufliche Exposition gegenüber Karzinogenen wie Asbest, Quarz- oder Metallschwebstoffen, Nebenerkrankungen wie COPD sowie genetische Prädispositionen. Auch Menschen ohne bekannte Risikofaktoren können erkranken.

Lungenkrebs-Stigma erschwert Prävention und Früherkennung

Das verbreitete Bild vom „selbst verschuldeten Lungenkrebs“ greift daher zu kurz – und trägt zur Stigmatisierung bei. Dieses Stigma erschwert die offene Auseinandersetzung mit Risikofaktoren, beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung und die Bereitschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit der Erkrankung, schwächt die politische Bereitschaft für Früherkennungsprogramme.

Lungenkrebs neu denken: Wissenschaftlich und ohne Schuldzuweisungen

„Wir brauchen eine neue Erzählung über Lungenkrebs – wissenschaftlich fundiert, sozial gerecht und frei von Schuldzuweisungen“, weiß Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Leiter des KLI für Lungenforschung und der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf. „Dazu gehört auch eine differenzierte Diskussion über Prävention und Früherkennung einschließlich einer evidenzbasierten Auseinandersetzung mit allen Formen des Nikotinkonsums sowie weiteren Risikofaktoren wie Luftschadstoffen, beruflicher Belastung, Vorerkrankungen und genetischer Prädisposition.“

Forschung bringt Fortschritt – mit Wirkung in der Praxis

In den letzten Jahren haben neue Diagnoseverfahren und innovative Therapien – etwa zielgerichtete Medikamente oder Immuntherapien – die Behandlungsmöglichkeiten bei Lungenkrebs deutlich erweitert. Viele dieser Entwicklungen finden heute bereits Eingang in die Versorgung und verbessern die Prognose von Patient:innen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Klinik, die am Karl Landsteiner Institut für Lungenforschung an der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf täglich gelebt wird. Forschung und Versorgung sind hier nicht getrennte Bereiche, sondern eng kooperierende Partner im gemeinsamen Ziel, die Behandlung der Patient:innen kontinuierlich zu verbessern und die Therapieoptionen zu erweitern.

Fortschrittliche Versorgung für Lungenkrebs-Patient:innen

„Ein besonderer Fokus unseres Zentrums liegt einerseits natürlich auf der medizinisch-wissenschaftlichen Forschung, im Rahmen derer wir aktuell etwas über 100 Lungenkrebs-Patient:innen in klinischen Studien betreuen. Andererseits ist uns auch die medizinische Wissensvermittlung ein Anliegen. Mehrmals jährlich bereiten wir deshalb die neuesten Forschungsergebnisse auf und geben sie im Rahmen interaktiver, praxisnaher Fortbildungsveranstaltungen an ein nationales wie internationales Fachpublikum weiter. So schaffen wir eine direkte Verbindung zwischen Forschung und Versorgung und versuchen nachhaltig die Qualität der medizinischen Praxis zu stärken“, erklärt Valipour.

Gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit und besseren Zugang

Lungenkrebs dürfe nicht länger im Schatten anderer Erkrankungen stehen. Der Weltlungenkrebstag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Bewusstsein zu schaffen, Zugang zu verbessern und Forschung konsequent mit Versorgung zu verbinden.